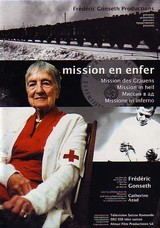

TSR2 rediffuse le 14 sept. 2007 le docu Mission en enfer de F. Gonseth, un des réalisateurs spécialistes de la CH dans la Seconde guerre mondiale.

Présentation.résumé :

En 1942 et 1943, deux cent cinquante médecins et infirmières suisses acceptèrent, sous le signe de la Croix-Rouge, de partir en mission sanitaire sur le front de l'Est. Croyant venir au secours de tous les blessés, ils se retrouvèrent dans une effroyable situation, avec l'interdiction d'en parler à

quiconque au retour: placés sous les ordres directs de la Wehrmacht, ils n'avaient le droit de secourir que les soldats allemands. Mais ils ont vu l' horreur des camps de prisonniers russes. Les amoncellements de corps du ghetto de Varsovie. Aujourd'hui, ils osent enfin prendre la parole dans ce film, et racontent ces terribles souvenirs.

Un film important fruit d'un solide travail de recherches en amont.

RC

Extrait d'un entretien donné par le réalisateur au quotidien Le Courrier du 15 novembre 2003 :

Le Courrier: Comment êtes-vous parvenu à convaincre vos personnages d'enfin témoigner ?

Frédéric Gonseth: Contrairement à ceux qui ont essayé avant moi, je ne suis pas arrivé en leur demandant «Pourquoi vous êtes-vous tu?», mais «Qu'avez-vous vu?». J'ai aussi pris le temps de les «apprivoiser». Je suis revenu plusieurs fois, j'ai passé des journées entières avec eux. L'un d'eux a fini par accepter. C'est d'ailleurs lui qui sert de fil conducteur au récit, et les autres ont suivi. Mais ils étaient très réticents. Certains ont refusé de témoigner, d'autres en ont été empêchés par leur conjoint. Ceux qui l'ont fait, se sont libérés d'un grand poids.

Certains témoins avouent n'avoir rien vu. On peine à les croire.

Voir ou ne pas voir, c'est une question de sensibilité. Face à des expériences traumatiques, certaines personnes sont capables d'entrer en vibration, d'autres préfèrent se protéger et occulter les faits. Elles reproduisent ensuite sincèrement ce processus de refoulement et de réinterprétation. A ce titre, l'exemple des insignes sur les casquettes est particulièrement significatif. La plupart sont restés persuadés jusqu'à aujourd'hui d'avoir arborer sur leur couvre-chef un écusson de la Croix-Rouge, preuve de leur engagement humanitaire, alors qu'il s'agissait en réalité d'une croix suisse.

Difficile de reconstituer l'Histoire sur la base de tels témoignages...

C'est pour cette raison que le travail historique se nourrit de documents écrits. Mais c'est insuffisant de ne pas prendre en compte la mémoire émotionnelle, tant au niveau individuel que collectif, et de ne se baser que sur des archives comme le fait la Commission Bergier. Les témoins se sentent alors floués, négligés et ne peuvent adhérer au travail effectué. Ces émotions refoulées se transmettent de génération en génération. Si le peuple suisse refuse encore d'entrer dans l'Europe, c'est en partie parce qu'il n'y a pas eu, jusqu'à l'affaire des fonds en déshérence, de réel retour critique sur notre passé. Et aussi parce qu'il n'a pas l'impression d'avoir été reconnu et entendu depuis la Seconde Guerre mondiale alors qu'il a mieux résisté que les autorités aux compromis exigés par l'Allemagne. Quand une situation similaire se reproduit – une intégration à une communauté étrangère soutenue par la Confédération –, il la refuse, car il est encore animé par la peur d'antan.

Comment expliquez-vous que la Suisse ait tant tardé à effectuer ce nécessaire travail de mémoire?

Dès 1944, la Suisse a dû justifier sa compromission face aux Russes et aux Américains, d'autant plus que le même gouvernement est resté en place après la guerre Elle a alors construit le mythe d'avoir résisté à Hitler et d'être restée fidèle à sa fameuse neutralité. Ce qui a empêché tout travail historique jusqu'aux années 1980, car il est très difficile d'écorner un mythe.

Pour revenir aux témoins, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur l'attitude de ceux qui ont vu et n'ont rien dit.

Ils ont confondu secret professionnel et engagement historique. Ils sont très emblématiques de la Suisse qui, au mieux, voit les choses, les enregistre, mais n'agit pas. |

Temps entre début et fin du script : 0.01 s 5 requêtes

Temps entre début et fin du script : 0.01 s 5 requêtes